絲帶飛揚,連通世界。作為本屆冬奧會北京賽區(qū)標志性場館——國家速滑館“冰絲帶”,宛如一顆晶瑩的水滴,折射出當今中國的科技能量和蓬勃活力。

央企建設者們合力打造“中國方案”,實現(xiàn)多項創(chuàng)新突破,讓這座冰上競賽場館“科技范兒”十足。

場館外,絲帶飛舞

遠眺“冰絲帶”,一圈圈創(chuàng)意光影如銀河如冰鏈,美輪美奐。

設計靈感來自冰雪運動與速度的結合,盤旋的22條“冰絲帶”象征著速度滑冰運動員高速滑進時冰刀留下的軌跡,又象征著在2022年舉辦北京冬奧會。

高低盤旋、似環(huán)繞飄舞的創(chuàng)意光影均由中交集團所屬中國城鄉(xiāng)旗下良業(yè)科技打造,通過彩釉膜的導光效果,把光導進玻璃,使燈光呈現(xiàn)出特殊的柔和效果。

光色方面,良業(yè)科技精選了符合國家速滑館的藝術調性,還設置了日常模式、賽事模式、慶典模式等滿足多重展示需求。

作為北京2022年冬奧會和冬殘奧會官方創(chuàng)意光影秀服務獨家供應商,良業(yè)科技始終堅持“用光講好城市故事”的理念,以“用光講好冬奧故事”的初心,全面助力北京冬奧會成功舉辦;以國際高標準的創(chuàng)意光影秀服務,為北京冬奧會的形象景觀增“光”添彩。

夜幕中的“冰絲帶”與眾多奧運場館串聯(lián)起璀璨夜景,共同呈現(xiàn)一個瑰麗炫目的光影世界,將“中國紅”、“中國剪紙”及奧林匹克元素精致傳神地呈現(xiàn)給全球觀眾與游客。

場館內,別有洞天

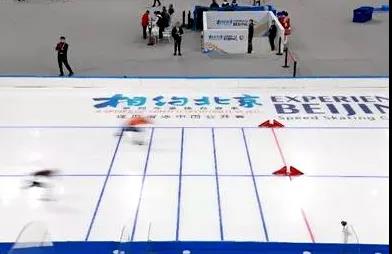

行走在“冰絲帶”內部,藍白相間的配色給人清新之感。

平整如鏡的冰面,舒適的空調除濕系統(tǒng),動感的燈光照明設計彰顯“智慧場館”的精雕細琢。

“冰絲帶”是冬奧歷史上首次采用二氧化碳跨臨界制冰技術的場館,滿足了綠色、低碳、高效要求。中糧集團旗下中糧工科接到國家速滑館制冰系統(tǒng)的設計任務后,創(chuàng)造性提出了采用自然冷媒CO?跨臨界直冷制冰技術鋪設冰面的方案。該方案環(huán)保性和安全性都是最佳的,但在世界范圍內沒有先例。

二氧化碳跨臨界制冷技術在國際上有非常強的引領和示范作用,將更好促使國內冰雪行業(yè)落實綠色低碳標準,為三億人上冰雪提供可持續(xù)發(fā)展的技術基礎。

秉持“綠色辦奧”的理念,中糧工科不畏挑戰(zhàn),通過二氧化碳方案論證、制冷工藝系統(tǒng)設計、全過程技術支持等一系列工作,完成科技部重點課題“二氧化碳跨臨界制冷系統(tǒng)的應用”,成功實現(xiàn)了近零排放。

為了解決場館內的冷熱循環(huán)問題,中糧工科完成了國內首例冷熱聯(lián)供理念(氨熱泵技術)應用,制冷系統(tǒng)設置有余熱回收裝置,回收熱用于冰場融冰、淋浴和餐飲以及除濕再生熱,實現(xiàn)冷熱聯(lián)供。

中國建研院環(huán)能科技在速滑館的建筑聲學設計上為比賽大廳及其主要附屬空間,如新聞發(fā)布廳、混合采訪區(qū)等,提供建筑聲學設計,突破了現(xiàn)行體育場館建筑聲學設計標準,為比賽大廳確定了合適混響時間,達到預期建筑聲學效果;完成速滑館的照明工程檢測,針對冰面反射眩光開展現(xiàn)場調試,提升整體照明效果。

線上 智慧示范的“數(shù)字速滑館”

歷經多年科研攻關,國家速滑館正式建成智慧場館基于“超級大腦”等技術,場館在硬件運維、服務保障方面呈現(xiàn)諸多科技亮點。

12月26日拍攝的國家速滑館內景 新華社記者程婷婷 攝

北京國家速滑館公司副總經理、總工程師李久林介紹,在工程建設階段,場館應用BIM技術、機器人技術,先后破解索網屋面、幕墻系統(tǒng)、制冰系統(tǒng)等建設難題,保障硬件設施竣工投用。而作為場館軟件建設重點,智慧系統(tǒng)建設也在按期推進。

“經科研攻關,目前‘冰絲帶’已經配備由北京建院和中科院軟件所聯(lián)合研發(fā)的‘超級大腦’,在接入36個系統(tǒng)、近10萬點實時數(shù)據(jù)后,場館做到了‘有感覺,會呼吸,有記憶,會思考’。”

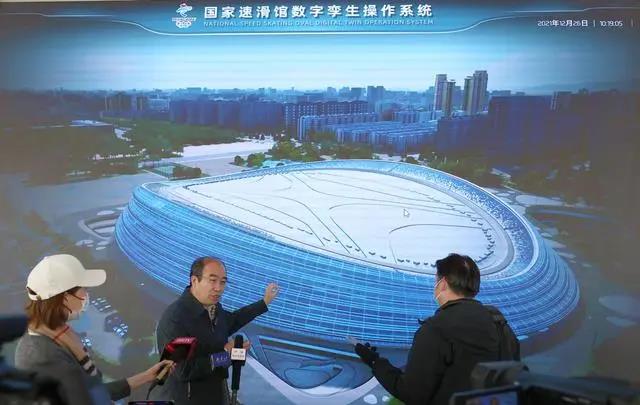

基于“超級大腦”,首都信息公司和北智建公司建設出場館可視化運維系統(tǒng)和全域數(shù)字孿生系統(tǒng),將場館運行工況生動地呈現(xiàn)在場館管理者面前,便于監(jiān)控場館運行情況并作出決策。

北京國家速滑館公司副總經理、總工程師李久林(中)在“國家速滑館數(shù)字孿生操作系統(tǒng)”大屏前介紹建成智慧場館的相關情況。 新華社記者丁旭 攝

除服務場館管理者的智慧技術,國家速滑館已經建構“AI+AR”智能室內定位導航系統(tǒng)和針對速度滑冰項目的訓練體能監(jiān)測管理系統(tǒng),面向觀眾、管理者、教練、科研人員等群體,讓大家感受到更多科技冬奧成果。

建設體育強國,必須實現(xiàn)高水平的體育科技自立自強。科技賦能冬奧,一起向未來,這些新技術將為北京冬奧會的成功舉辦增添無盡動力。

圖文素材來源:新華社客戶端、人民網、河青新聞網、國家速滑館、中糧集團、中國建研院、良業(yè)