香港與倫敦、紐約比肩為全球三大國際金融中心。憑借國際金融中心的區位優勢,香港成為了我國打破船舶出口僵局的“突破口”,并逐漸發展為我國造船業、航運業對外交流與發展的橋梁,在金融和貿易方面發揮了重要作用。然而,持續數月的香港風波,挫傷了投資者的信心,也讓坊間出現了對其國際金融中心地位的質疑。香港國際金融中心地位是否將受影響?我國相關船企赴港融資阻力是否增大?未來的出路指向何方?本期《船報》將帶您了解香港國際金融中心的歷史變遷與現實困境。

——編者

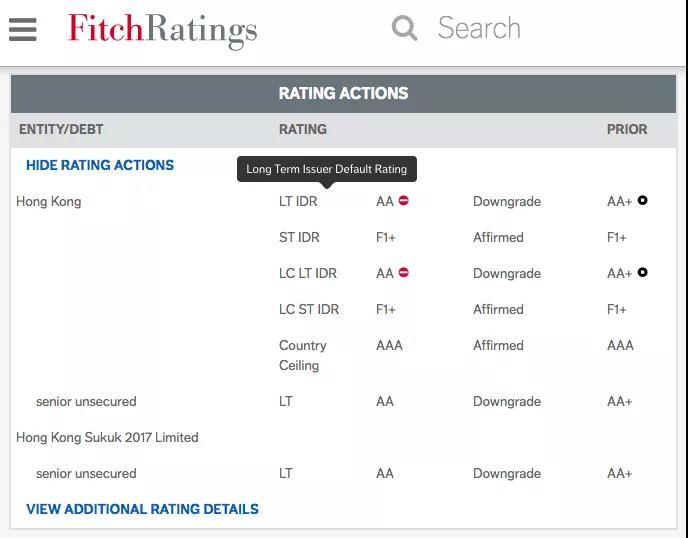

9月6日,惠譽將香港的信用評級由“AA+”下調至“AA”。

2019年夏天,一場突如其來的風暴席卷香港——“修例”法案引發了香港長達3個月的社會動蕩。9月6日,國際評級機構惠譽將香港的信用評級由“AA+”下調至“AA”,且將評級展望由“穩定”轉為“負面”,這對于長期享有高度好評的香港國際金融中心無疑是一次沉重打擊。對此,身在廣西南寧出席活動的香港特區行政長官林鄭月娥當日便明確表示不同意該機構的下調決定。

9月6日,林鄭月娥在南寧會見媒體。圖源:特區政府新聞公報

因市場對經濟衰退憂慮的加深及香港反“修例”風波的持續發酵,港股曾一度大跌,香港市場出現負面預期。在這樣的背景下,“東方之珠”的經濟韌性是否仍足以支撐其國際金融中心的地位?香港應如何重塑國際金融市場信心?或許這一切,只能等待時間的答案。

“走出去”的窗口

20世紀80年代,在亞洲涌現了一批經濟快速發展型地區或城市,他們依靠核心技術、人口優勢,占據天時地利,最終在20世紀末期脫穎而出,實現了經濟的騰飛,被譽為“亞洲四小龍”。這其中,就包括香港。

在這一時期,受石油危機影響,國際航運業正處于一派蕭條中。1978年,全球造船產量下降至10年來最低,歐美、日本等造船業訂單下滑,遭遇重創。中國內地的船舶工業情況則更加糟糕。而那時的香港擁有船隊規模6000萬噸,占全球的1/10;船東約200家,多是華人。為了貫徹鄧小平同志“中國的船舶要出口,要打進國際市場”的重要指示,當時主管船舶的第六機械工業部就將目標瞄準了香港。經過一系列的溝通協調,六機部與香港船東包玉剛、包玉星兄弟簽署了系列出口船合同,中國造船業真正打破了船舶出口的僵局。

第六機械工業部部長柴樹藩(右)與包玉剛簽署“世滬”號交船協議。

當時,在香港成立的華聯船舶有限公司充分利用香港國際金融中心、貿易中心和航運中心的優勢,先后在50多個國家和地區建立了貿易及信息網絡,較好地發揮了窗口和橋梁紐帶作用。此后,華聯船舶業務范圍不斷拓展,從單一的船舶及相關設備貿易代理發展到以船舶及相關業務貿易為核心,涵蓋融資服務、物業管理和產業投資等多元業務格局,成為當時中國船舶出口和船舶機電設備進口的重要渠道之一,為我國船舶工業打進國際市場發揮了重要作用。

在成為我國船舶出口“突破口”的同時,香港也開始成為我國造船業、航運業對外交流與發展的橋梁。作為改革開放初期我國為數不多身處境外的企業,香港招商局先后為天津新港船廠、滬東船廠等船廠與日本船企進行人員和技術交流牽線搭橋。1985年11月,經國務院批準,招商局集團有限公司正式在香港成立。隨后的10年中,招商局收購在香港上市的友聯銀行,成為第一家利用股票市場收購上市公司的中資企業,也成為第一家擁有銀行的非金融性企業;發起創立招商銀行,后者成為新中國第一家由企業投資創辦的股份制商業銀行。作為駐港大型央企集團,招商局被列為香港四大中資企業之一,既利用香港的區位優勢,獲得了國際級的服務,實現了自身的發展,同時也帶動了香港經濟的發展,進一步鞏固了香港國際金融中心的地位。

從改革開放到香港回歸前,香港制造業整體遷移至珠三角地區,利用當地充裕的土地和勞動力資源發展生產,與此同時,將貿易及融資功能保留在香港,逐漸建立起國際金融、貿易及航運中心。在這一時期,香港航運業涌現出數萬家本地貿易商,協助珠三角港商轉口貨物,于是香港又確立了內地主要轉口港地位。為轉口貿易提供金融服務,成為香港銀行業的主要業務之一。

1992年,在著名的鄧小平南方談話之后,中國進一步加快了改革開放的步伐。此時,內地開始探索大型企業境外上市融資,香港成為當仁不讓的第一選擇。1993年,6家內地工業企業經過股份制改造,在香港主板市場發行H股股票,開辟了國有企業深層次改革新的探索路徑。這其中,就包括中國第一家“走出去見世面”的造船企業——廣船國際。1993年8月6日,廣船國際股票在香港聯交所掛牌上市,成為我國第一家境外上市的造船企業。到當年年底,廣船股價走勢良好。整個H股發行,廣船實際收入3.1億港元,為中國造船業加快資本運作提供了藍本。

1993年8月6日,廣船國際股票在香港聯交所掛牌上市。

之后,依托香港實現境外上市成為境內企業實施“走出去”戰略和利用外資的重要渠道。截至2018年年底,在香港上市的內地企業達1146家,其中包括H股、紅籌股及民營企業,總市值約為20.3萬億港元,占香港市場總值的68%。

渡危機的平臺

1997年7月1日,香港回歸,香港特別行政區政府成立,實行“一國兩制”。香港交易所集團行政總裁李小加在接受媒體采訪時曾指出,“一國兩制”是“香港金融業過去和未來繁榮發展的基石”;在“一國兩制”下,內地可通過香港,把進出的閘口放得很開,但又是有序的,因為它“跑不了、壞不了、亂不了”。

就在香港回歸后的第一天,被稱為國際“金融大鱷”的喬治·索羅斯發動了一場“嗜血的戰爭”——亞洲金融風暴。泰國、印度尼西亞和馬來西亞等國的貨幣先后被索羅斯摧毀,港幣也受到極大沖擊,擠兌風波不斷,港股暴跌。危急時刻,中央政府提出“中國將堅持人民幣不貶值的立場,承擔穩定亞洲金融環境的歷史責任”“不惜一切代價維護香港的繁榮”,在中央政府的全力支持下,香港最終抵擋住了索羅斯的多番“進攻”,逐步渡過了這場亞洲金融風暴。但也因為人民幣不貶值,包括造船企業在內的眾多內地外向型企業利潤下滑、經濟效益降低,不少企業遭遇了改革開放之后最嚴重的困難。

十年之后,香港“投桃報李”,成為內地船企應對2008年國際金融危機的重要平臺。為解決因造船產能過剩導致的“接單”危機,從2012年開始,內地骨干船企開始選擇借助香港的融資、貿易、稅收等便利,創新商業模式,以融資租賃方式破解接單難、融資難等瓶頸問題。2012年,中國船舶工業集團有限公司在香港成立其第一家境外全資子公司中國船舶(香港)航運租賃有限公司,這也是中國船舶工業第一家廠商系租賃企業,該公司今年6月在香港聯合證券交易所主板敲鑼上市,成為中船集團拓展國內外船舶市場的重要橋梁;2016年,中國船舶重工集團有限公司也在香港成立中國船舶租賃有限公司,參與第三方租賃融資的競爭。

今年1月和6月,中船集團、中船重工在各自租賃公司的牽頭下,分別拿下總計超過100億元的船舶訂單。

憑借香港國際金融中心的區位優勢,上述兩家租賃公司成為兩大造船集團構建境內外投融資的主要力量,他們對抵押貸款、設備融資租賃以及配合融資租賃業務的金融產品投融資等業務進行了許多有益的探索。今年1月和6月,在兩家租賃公司的牽頭下,其母公司各自拿下總計超過100億元的船舶訂單。不僅如此,中船集團還借助中船租賃這家境外平臺作為發行載體,分別在2013年和2015年發行了8億美元債和5億歐元債,開創了中國軍工企業境外債券發行先河。

更為重要的是,隨著我國對外貿易的擴大,以及2008年國際金融危機后歐美主要經濟體量化寬松大潮的到來,使得包括船企在內的外向型企業應對匯率風險和跨境融資風險的難度大大提高。為了推動對外貿易人民幣結算,加快人民幣國際化進程,作為全球三大國際金融中心之一的香港,其人民幣離岸市場中心的地位和作用愈發凸顯。

2009年,內地推出跨境貿易人民幣結算業務,促進香港國際貿易及金融中心多元化發展,形成轉口貿易、離岸貿易、本外幣結算融資深度融合,人民幣業務蓬勃發展。自香港在2009年7月作為實行跨境貿易人民幣結算試點城市以來,香港積極擴大業務范圍,吸引了更多的參與主體,金融管理部門也制定了多樣的配套政策推進離岸市場的發展。雖然起步較晚,但是跨境貿易人民幣結算規模發展速度卻令人驚嘆。截至2018年7月底,香港人民幣存款總額達6076億元,居各離岸市場首位,其中與跨境貿易結算有關的人民幣匯款總額為3616億元,占比達59.5%。同時,香港近年來還提供了有關個人銀行、企業銀行、人民幣資本市場、人民幣貨幣及外匯市場的多元化服務,這一方面源于龐大的資金池與豐富的國際投資者群兩方面需求,另一方面也促進了其資金供需規模的持續擴大。環球銀行金融電信協會(SWIFT)資料顯示,2018年,香港成為全球最大的離岸人民幣結算中心,占全球人民幣支付交易約79%。由此,香港成為全球離岸人民幣業務樞紐。

有挑戰的未來

一直與倫敦、紐約比肩為全球三大國際金融中心的香港,從其地位形成之日起就不缺乏競爭對手。目前來看,香港與倫敦、紐約依然存在較大差距,同時又不得不面對來自新興國際金融中心尤其是新加坡的挑戰。盡管在2018年發布的新華國際金融中心發展指數中,香港排名第三,其金融業GDP占比居全球之首。但通過梳理前幾年的數據便能發現,香港的國際金融發展指數也曾被東京、新加坡超越。

圖片來自thousandwonders.net Brian H.Y/攝

作為連接中國內地和世界的橋梁之一,香港在金融和貿易方面曾發揮重要作用。在相當長時間內,香港也一直是中國內地經濟發展、特別是服務業發展的榜樣。“長期以來,香港的地位是獨一無二的,其為中國內地的經濟發展作了重大貢獻。”業內人士認為,“作為亞洲主要融資中心之一,香港的潛力還可以得到進一步釋放,但持續動亂很可能會打斷這一進程。”

香港的國際金融中心地位是否會受影響?對此,業內有不同的看法。

有的研究人員認為,持續騷亂是在破壞香港的未來,當前不穩定局勢的最終受害者將是香港社會自身。“穩定的政局更有利于穩定投資的信心,遲遲不平息的風波影響的更多的是外界對于香港的投資信心。”一位財經類分析人士指出,因為騷亂,不少在港注冊的機構或跨國企業將遷址,大多數會選擇具有較好聲譽的紐約、倫敦、新加坡等,無形之中將削弱香港國際金融中心的地位。

不過,也有人持不同觀點,提出香港國際金融中心地位并非一日建成,其多年來建立的金融體系具有強大的緩沖和抗震能力。香港經濟學家、絲路智谷研究院院長梁海明在接受媒體采訪時說,過去三個月雖然香港出現了問題,但對金融中心地位沒有太大的打擊,“國際金融中心不是想成立就能成立的,而是幾十年積累的優勢。紐約和倫敦下班了以后,香港還在交易。這種‘三班倒’才能保證24小時金融系統運作。香港是亞洲最大的美元離岸中心,這個優勢是非常明顯的。”

“無論對于內地,還是香港,雙方的未來已緊密交織在一起,相互促進、相互影響,因此,應相信‘一國兩制’下港人治港,對香港金融市場懷抱希望。”業內人士總結說。