這屆進博會最火的主題是什么?當然是綠色創新和可持續發展了!

綠色創新和可持續發展已成為全球各行各業的發展共識。本屆進博會上綠色、低碳、可持續成為熱詞,大量聚焦綠色低碳的產品和解決方案的亮相,可以看出各企業都在加速擁抱“脫碳”時代。

央企集中簽約 共商環保事業

在本屆進博會上看到,中央企業突出綠色低碳主題,通過與世界知名企業加強合作,以綠色低碳產業科技創新促進轉型升級,推動企業高質量發展。

中央企業交易團現場簽約活動

國家能源集團與西門子能源簽署戰略合作協議,雙方將在氫能、海上風電等清潔能源領域全方位加強合作,推進新能源產業協同與優勢互補,融入全球新能源創新發展體系,共同打造能源領域國際合作新典范。國家能源集團聯合動力與西門子歌美颯公司簽署了合作諒解備忘錄,雙方將攜手在大規模海上風電及低碳技術領域擴大和深化戰略合作。

中國海油舉辦海洋石油開放合作與綠色能源高質量發展論壇暨第十屆石油貿易大會海油分論壇,并在隨后舉辦的簽約儀式上與來自全球的13家知名供應商簽訂采購合同和協議,展現中國海油堅定不移擴大對外合作和推進綠色發展的決心和誠意。

中國能建在第四屆進博會上舉辦集中簽約儀式暨首屆戰略供應商大會,現場總簽約金額達6.39億美元,中國能建黨委書記、董事長宋海良在會上表示,集團將積極推進“碳達峰、碳中和”目標落地,大力實施“1466”戰略,持續融入全球化發展浪潮。

參展企業閃耀進博 以科技創新成就綠色高質量發展

對于和央企的合作,國際參展商們也充滿了信心。中國的“雙碳”目標讓他們看到了投資機遇。在今年的進博會上,很多國際參展商們帶來了“看家本領”,新能源、新材料、電力電工、水處理、大氣治理及綜合治理等方面的先進技術展示,讓人看了直呼高大上。

施耐德電氣在“助推碳中和,加速數字化”的主題之下,展示了一系列與“零碳城市”有關的領先實踐及技術。不僅包含“零碳工廠”和“燈塔工廠”等成果,還展示了端到端綠色供應鏈、“零碳園區”等低碳業態。

施耐德電氣全球執行副總裁、中國區總裁尹正:“參展并不單單是為了簽約,而更像是打造和維護一個生態圈,讓越來越多的企業參與其中,進行深入交流。”

施耐德電氣現場發布《打造未來碳金競爭力: 中國工業企業實現碳中和之路》(工業碳中和之路白皮書)

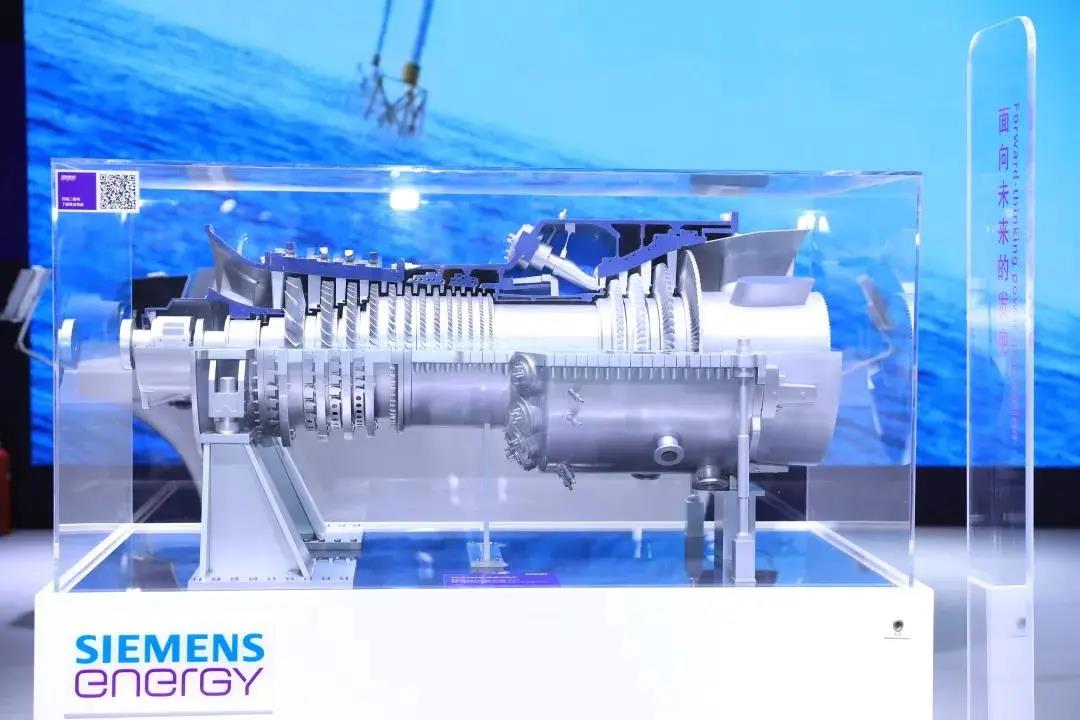

西門子能源攜“面向未來的發電”、“環保的輸電”、“去碳化的能源工業應用”、“氫能,開啟無碳未來”和“風行未來”五大主題獨立亮相參展本屆進博會,并舉辦“能源CEO圓桌會議”,就助力浦東高質量發展,引領長三角能源轉型與各方進行深入探討。

覆蓋整個能源價值鏈低碳環保的創新產品和技術

SGT5-8000H燃氣輪機

ABB有40余件創新高科技展品亮相技術裝備展區,以“可持續發展的理想合作伙伴”為主題,全面呈現ABB在清潔能源、智能制造、智慧城市和智慧交通等領域的最新產品、前沿技術和數字化解決方案。

虹橋國際經濟論壇上的“綠色好聲音”

中國的雙碳目標,讓綠色低碳發展成為本屆進博會展示和交易的熱點,也成為虹橋論壇熱門話題。

11月5日,第四屆虹橋國際經濟論壇“氣候變化背景下的綠色發展與全球經貿新格局”分論壇舉行。與會嘉賓共同探討綠色發展帶來的機遇和挑戰,展望未來經貿發展新圖景。

當前,應對氣候變化已經成為國際社會重要關注,全球主要經濟體相繼作出碳中和承諾,綠色低碳發展成為重要趨勢。這將對全球經貿格局產生哪些影響?

北京大學國家發展研究院黨委書記、副院長余淼杰指出,應對氣候變化將對國際貿易產生深刻影響。環境類似一種要素稟賦。從國際貿易看,原來一些發達國家對產業要求比較嚴格,一些污染程度比較高的產業轉移到發展中國家。但隨著各國應對氣候變化、提出降碳目標,高污染、高排放產業在發展中國家也難以生存。這就對企業提出更高要求,必須通過技術創新、綠色發展提升產品附加值,降低能耗、降低污染強度。

展望未來,企業如何加快綠色轉型?

余淼杰說道:“綠色發展也將影響到中國企業的國際經貿布局。建議企業要做好出口目的國的多樣化,進口產品的多樣化,同時在服務貿易中繼續推動數字化和綠色化。”

與改善自然環境的雙碳戰略相比,中國在人文社會領域的“綠色發展”——持續擴大開放、營造良好營商環境的行動,在論壇上一再被稱道。

本屆虹橋論壇首次設置的“知識產權保護與營商環境優化”分論壇上,國家知識產權局知識產權發展研究中心原主任韓秀成暢談知識產權保護與推動創新和營造良好營商環境的關系;世界知識產權組織首席經濟學家卡斯滕芬克就后疫情時代,知識產權全球治理正呈現的新趨勢以及WIPO對建設一個有包容性、兼顧各方利益、充滿活力又具有前瞻性的全球知識產權生態體系發表前瞻性觀點。

本屆進博會的舉辦正值《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會(COP26)在英國舉行。隨著全球持續變暖,各方廣泛認為世界已站在扭轉生態局勢的十字路口。縱觀本屆進博會,中國的“雙碳”目標所催生出的巨大商機,成了眾多跨國公司參展亮相的契機,也成了它們升級在華戰略,深化本土合作的“捷徑”。外企與中國戰略同頻共振,也讓中國“雙碳”目標的實現,有了更充足的動力和技術保障。

圖文素材來源:新華網、中國青年報、第一財經、國資小新、國家能源之聲、中國海油施耐德電氣、西門子能源、ABB中國